Selbst einfache Dinge wie ein Anschriftenwechsel oder eine Kfz-Zulassung erfordern immer noch einen Behördengang. Nur in Ausnahmefällen ist eine Abwicklung online möglich. Theoretisch haben die deutschen Behörden längst erkannt, dass an der Digitalisierung kein Weg vorbeiführt. In der Praxis hinken sie der internationalen Entwicklung im Bereich E-Government allerdings weit hinterher. Von „Ease Unlimited“ ist bislang wenig zu spüren. Woran das liegt?

Eine Analyse von Gerhard Hammerschmid und Lorenz Löffler.

Die digitale Revolution hat die öffentliche Verwaltung in Deutschland erreicht. 2010 wurde ein eigener IT-Planungsrat als Gremium für die föderale Zusammenarbeit zu Fragen der Digitalisierung etabliert. 2013 beschloss der Bundestag ein E-Government-Gesetz, um die Voraussetzungen für zeit- und ortsunabhängige Verwaltungsdienste zu schaffen.

In der aktuellen Legislaturperiode hat die Bundesregierung die „Digitale Agenda 2014—2017“, das Programm „Digitale Verwaltung 2020“ sowie den „Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der Open-Data-Charta der G8“ auf den Weg gebracht, um eine weitreichende Digitalisierung aller Lebens- und Wirtschaftsbereiche zu fördern.

Klar ist: Die zunehmende Vernetzung sowie der Wunsch nach permanenter Verfügbarkeit und Ortsunabhängigkeit von Daten lassen auch die Anforderungen an die öffentliche Verwaltung steigen. Warum soll es nicht möglich sein, einfache Behördengänge wie Anschriftenwechsel oder Kfz-Zulassung bequem online zu erledigen? Warum werden bei der Geburt eines Kindes nicht automatisch alle Verwaltungsleistungen automatisch gebündelt? Die Erwartungen im Hinblick auf Transparenz, Dialog, Kooperation und Partizipation der staatlichen Stellen nehmen zu. Auch für die Verwaltung gilt es heute, der Idee des „Ease unlimited“ folgend, Verfahren und Situationen durch die Digitalisierung so zu verändern, dass sie Privat- und Arbeitsleben umfassend erleichtern.

Rückläufige Nutzung

Festzustellen ist aber, dass die Verwaltung den Ansprüchen nicht immer genügt und den Erwartungen deutlich hinterherhinkt. E-Government ist vielfach noch nicht bei den Bürgern angekommen. Der aktuelle „eGovernment Monitor“, herausgegeben von der Initiative D21 und Ipima, zur Nutzung und Akzeptanz elektronischer Bürgerdienste im internationalen Vergleich zeigt, dass die E-Government-Nutzung in Deutschland im Vergleich zu 2014 sogar um 6 Prozentpunkte auf 39 Prozent gesunken ist. Das Niveau der Nutzung ist in anderen europäischen Staaten wie Schweden (75 Prozent), Österreich (73 Prozent) oder der Schweiz (69 Prozent) fast doppelt so hoch. Es stellt sich die Frage, warum die Verwaltung trotz vielfältiger politischer Regierungsprogramme und Initiativen bei der Digitalisierung noch nicht weiter vorangekommen ist. Welche Barrieren stehen dem entgegen? Wie kann man die Transformation beschleunigen? Die Hertie School und die Wegweiser GmbH Berlin untersuchen seit drei Jahren deutschlandweit den Stand der Digitalisierung bei Behörden. Die Ergebnisse des „Zukunftspanel Staat & Verwaltung 2015“ werden nachfolgend kurz dargestellt. Für die aktuelle Studie wurden die Leitungen von 1.202 Behörden aus Bund, Ländern, Landkreisen und Kommunen angeschrieben.

Zögerliche Umsetzung der digitalen Verwaltung

Die Umsetzung des E-Government-Gesetzes und Maßnahmen der Digitalisierung werden von den Behördenleitungen mittlerweile als wichtigste Herausforderungen der kommenden fünf Jahre gesehen, noch vor den Themen demographieorientierte Personalpolitik und budgetärer Druck. Die Studie bestätigt zudem eine hohe Akzeptanz und Zustimmung der Behördenleitungen zum Ausbau von E-Government-Dienstleistungen. Eine klare Mehrheit der befragten Führungskräfte befürwortet beispielsweise einen einfachen Zugang zu allen Verwaltungsleistungen von Bund, Ländern und Kommunen (89 Prozent Zustimmung) und berichtet, dass der Stellenwert von Digitalisierung und E-Government in ihrer Behörde innerhalb des vergangenen Jahres gestiegen ist (74 Prozent Zustimmung). Knapp 40 Prozent der Befragten haben bereits eine digitale Strategie entwickelt, und der Anteil der Behörden, die keine digitale Strategie planen, ist gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken.

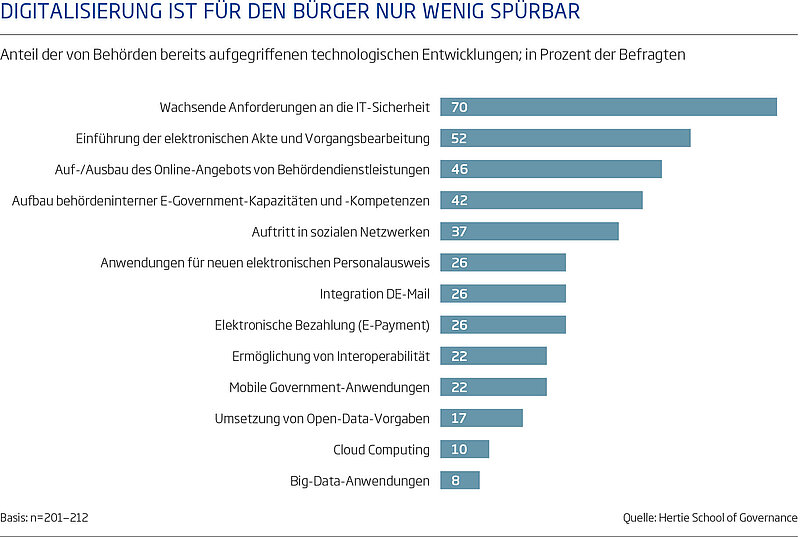

Die Erkenntnis ist also vorhanden. Es hakt allerdings bei der Umsetzung. Laut Studie beschäftigen sich die Verwaltungen bisher vor allem mit der grundlegenden Einführung von E-Government. Innovative und für den Bürger spürbare Veränderungen sind seltener anzutreffen. Lediglich Fragen der IT-Sicherheit sowie die Einführung der elektronischen Akten und Vorgangsbearbeitung spielen bei der Mehrheit der Befragten eine wichtige Rolle. Ebenso wird dem Aufbau des Online-Angebots und genereller E-Government-Kompetenzen sowie dem Auftritt in sozialen Medien eine noch relativ große Bedeutung beigemessen. Vergleichsweise selten werden in den Behörden dagegen Anwendungen für den neuen Personalausweis (eID), die Integration einer verifizierten E-Mail-Adresse (DE-Mail), die elektronische Bezahlung (E-Payment) oder mobile E-Goverment- Anwendungen aufgegriffen. Die für Ease unlimited zentralen Technologien wie Cloud Computing oder Big Data spielen bei gerade einmal 8 bis 10 Prozent der Behörden eine wichtige Rolle. Online-Verwaltungsangebote für Bürger und Wirtschaft beschränken sich vielfach noch auf Dokumentendatenbanken zum Download und Selberausfüllen oder Online-Eingabemasken (51 Prozent), während die für eine durchgängige elektronische Bearbeitung zentrale Authentifizierung durch die eID-Funktion erst bei rund 16 Prozent der befragten Stellen funktioniert.

Technologieskepsis weit verbreitet

Eine wesentliche Ursache dafür liegt in einer nicht unerheblichen Skepsis gegenüber den neuen Technologien. Das „Zukunftspanel 2014“ ergab, dass weniger als 20 Prozent der befragten Behördenleitungen eine hohe Akzeptanz für Online-Ausweisfunktionen, Open Data, Cloud Computing oder Big Data wahrnehmen. Die Ergebnisse des „Zukunftspanels 2015“ lassen zudem eine generell schwach ausgeprägte Außenorientierung der Verwaltungen erkennen. Lediglich ein geringer Anteil der Befragten erachtet eine stärkere Beteiligung und Einbindung von Bürgern (10 Prozent Zustimmung) oder Transparenz gegenüber Bürgern, Medien und sozialen Netzen (7 Prozent) als zentrale Herausforderung der Zukunft. Die Umsetzung von Bürgerbeteiligung stellt eine klare Mehrheit der befragten Behördenleitungen (56 Prozent) vor große Herausforderungen, und Instrumente wie Kunden-/Bürgerbefragungen oder die Integration von Social-Media-Netzwerken sind bis heute mehrheitlich nicht umgesetzt. Innovativere Ansätze wie Online-Diskussionsplattformen sind erst ansatzweise im Einsatz. Ähnlich steht es auch um die Idee einer partnerschaftlicheren Zusammenarbeit mit Bürgern und Zivilgesellschaft zur Erbringung von Verwaltungsleistungen (Ko-Produktion). Präferiert werden selbstentwickelte Lösungen wie etwa eine Übertragung der einheitlichen Behördennummer 115 ins Internet (Zustimmung 51 Prozent) gegenüber Ansätzen aus der Privatwirtschaft. So lehnen die Befragten mehrheitlich eine Vernetzung der Serviceangebote nach dem Vorbild von Amazon ab. Das steht in klarem Gegensatz zu den Erwartungen der Bürger: Nach dem aktuellen „eGovernment Monitor“ wollen 58 Prozent von ihnen Bürgerdienste gebündelt erhalten.

Schwachpunkte der Digitalen Agenda

Woran es bei der Umsetzung von E-Government hapert? Eine deutliche Mehrheit der Behörden nennt in der Befragung die ungenügende Koordination im föderalen System (74 Prozent), die hohen Kosten und fehlende Finanzierung (73 Prozent) sowie (datenschutz-)rechtliche Hürden (61 Prozent) als wesentliche Hindernisse, um einen einfachen und sicheren Online-Zugang zu allen Verwaltungsdienstleistungen zu erreichen.

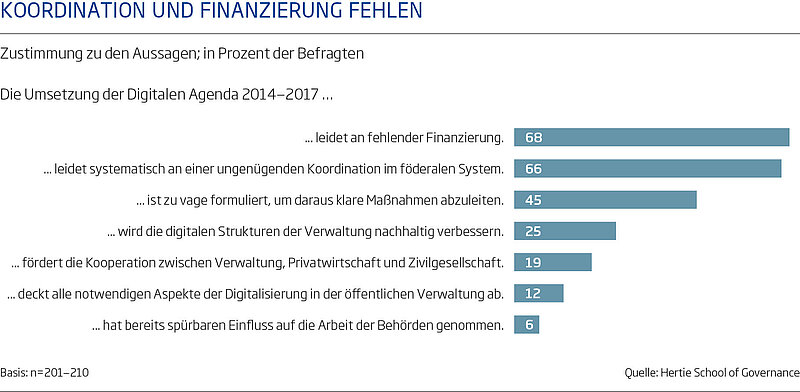

Die im August 2014 von der Bundesregierung beschlossene Digitale Agenda 2014—2017 sollte dem E-Government zwar neue Impulse geben. Die Ergebnisse der neun Monate später durchgeführten Befragung zeigen aber, dass hinsichtlich ihrer Umsetzung erhebliche Skepsis herrscht. Zwei Drittel der befragten Führungskräfte machen vor allem in der fehlenden Finanzierung und der ungenügenden Koordination im föderalen System Schwachpunkte aus, unter denen die Umsetzung der Digitalen Agenda leidet. Ein weiterer wesentlicher Kritikpunkt ist die zu vage Formulierung der Digitalen Agenda, um daraus klare Initiativen abzuleiten. In der Tat fehlen bisher Umsetzungs- und Aktionspläne mit konkreten Maßnahmen, Meilensteinen und Verantwortlichkeiten. Nur knapp ein Viertel der Behördenleitungen ist überzeugt, dass das Programm die digitalen Strukturen der Verwaltung nachhaltig verbessern wird.

Alle Seiten gefordert

Das „Zukunftspanel 2015“ gibt auch Hinweise, wie aus Sicht der Behörden die Digitalisierung weiter vorangetrieben werden sollte. Bislang fehlt es demnach vor allem an einer effektiven Steuerung und einer ausreichenden Finanzierung im bundesdeutschen Verwaltungsföderalismus und insbesondere auf Länderebene. Nahezu jede Gebietskörperschaft betreibt ihre eigene IT-Struktur, die kaum über funktionierende Schnittstellen verfügt. Die befragten Behörden sprechen sich klar für die Einrichtung von Modellkommunen oder -regionen (60 Prozent), die Verabschiedung eigener digitaler Agenden in den Bundesländern und Kommunen (51 Prozent) sowie eine verbesserte föderale Koordination und Zusammenarbeit gerade auch auf Länderebene aus. Wichtig wären zudem klare und verbindliche Prioritäten und Projekte für die Umsetzung der Digitalen Agenda sowie ein konsequentes Monitoring des Umsetzungsstandes. Gefordert sind aber natürlich auch die Verwaltungen selbst, sich stärker gegenüber neuen Technologien, den Erwartungen und Anforderungen der Bürger sowie innovativer Lösungen aus der Privatwirtschaft zu öffnen.

Für den Bürger ist derweil entscheidend, dass E-Government-Angebote leicht zu handhaben sind sowie Zeit und Kosten sparen, wie Sirko Hunnius, Tino Schuppan und Dirk Stocksmeier in ihrem 2015 veröffentlichten Werk „Top 100 – Die wichtigsten und am häufigsten genutzten Verwaltungsleistungen für Bürger“ festhalten. Eine große Bedeutung kommt dabei einer einfachen und gleichzeitig sicheren Lösung für die Online-Authentifizierung zu, da Deutschland besonders hier international noch deutlich hinterherhinkt. Geschieht das nicht, besteht die sehr reale Gefahr, dass die deutsche Verwaltung bei der Digitalisierung von Leistungsangeboten für Bürger und Wirtschaft dauerhaft den Anschluss verliert und die Vision von Ease Unlimited eine Vision bleibt.

Dieser Text erschien zuerst im Managementkompass bei Frankfurt Business Media.

Begriffserklärungen

Nudging/Nudge: Die Begriffe stehen im englischen für Stupsen/Schupsen oder Stups/Schubs.Darunter versteht man im Zusammenhang mit der Altersvorsorge einen wirksamen Stupser hin zur vermehrten Teilnahme an zusätzlicher – meist betrieblicher – Altersversorgung.

„Sanfter“ Paternalismus: Da der Stupser zwar in die gewünschte Richtung weist, aber zu nichts verpflichtet, spricht man von einem „sanften“ Paternalismus. Schließlich bleibt die individuelle Entscheidungsfreiheit unangetastet.

Default-Sparregel: Bei dieser Altersvorsorge zahlen die Beschäftigten automatisch („per default“) auf ein Rentenkonto ein … es sei denn, sie entscheiden sich bewusst dagegen (per „Opt Out“).

Das Interview führte die MetallRente. Auf der Webseite der Organisation finden Sie mehr Details zur Studie.

Über Gerhard Hammerschmid und Lorenz Löffler:

-

Gerhard Hammerschmid ist Professor of Public and Financial Management an der Hertie School. Seine Forschungsschwerpunkte liegen bei den Themen Verwaltungsmanagement, vergleichende Verwaltungsforschung, Leistungsmanagement im öffentlichen Sektor und Personalverwaltung.

-

Lorenz Löffler ist Research Associate für Public Management an der Hertie School in Berlin.